いのちの授業が始まったのは2010年

始めることになったきっかけ

がんサポートかごしまは、2007年に発足したがん患者さんとご家族の患者団体です。がん患者サロンの運営や、医学部生の教育等に関わっており、2010年から授業をスタートしています。スタートのきっかけは、 ある授業との出会いでした。団体が運営する「がん患者サロン」で、全国放送で流れたあるドキュメント番組について話題になりました。大分県の養護教諭・故山田泉さんの「いのちの授業」の様子でした。画面からも子どもたちへの熱い思いが伝わってきたその光景は、今でもすぐに目に浮かびます。ご自身の乳がん体験から感じた 「いのちの大切さ」「感謝の気持ち」などを、子どもたちの目線に合わせて伝えておられて、授業を受けている子どもたちの眼差しの真剣さに心が動きました。その授業を観て、数名のがん患者が「あの授業を、鹿児島でも出来ないのだろうか」と言い出したことがきっかけとなりました。

2010年から「いのちの授業」がスタート

まずは手探りでがん患者4名の語り手で始めることを決めました。その後、鹿児島県教育委員会と3市教育委員会の協力を得て、小学校を選んで頂き、2010年11月~12月にかけて、4小学校の約500名近くの小学5年・6年生に授業を行いました。学校現場で授業をするまでの間に、学校教諭のアドバイスをもらい自分たちのスタイルを作り上げました。その後、2019年3月までに小学校 97校、中学校 33校、高校 9校(延べ139校)21,600名の子ども達に授業を実施してきました。(現在、がん患者の語り手は8名。2019年度は100校実施予定)

どんな「がん教育~いのちの授業~」を実践しているのか

授業の概要

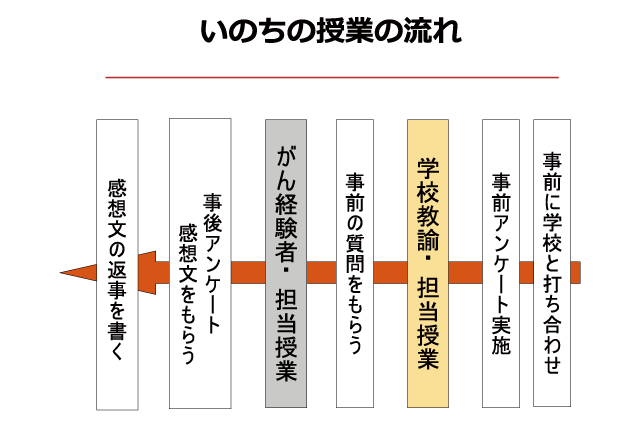

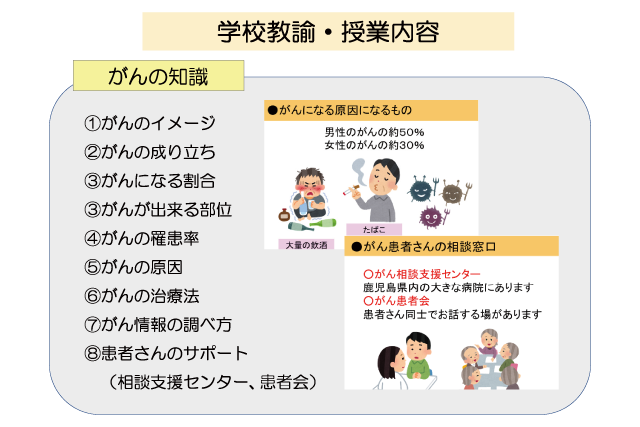

小学校・中学校・高等学校を対象に、可能な限り「教室」で実施しています。教育課程の中の「保健体育」や「道徳」を学校によって使い分けてもらい、1時限目は学校教諭から「がんの知識」について、オリジナル教材(当団体作成教材)を用いて授業を実施しても らいます。2時限目にがん患者が出向き「命の大切さ」について伝えています。その他、学校保健委員会や職員研修に呼んでいただき 「がん教育」の根本的な理解を職員や保護者にしてもらう準備をする学校も増えています。

授業の内容

1時限目/担任もしくは養護教諭、保健体育の教諭が担当

児童生徒への事前アンケート実施のあと、担任から「がんの知識」について教えて頂きます。その際、当団体が制作したパワーポイント教材と教員向けの「指導書」も配布します。2013年度に学校教諭を対象にしたアンケートによると「冊子を教えることができた時間」については「全くとれなかった 0%」「0分~30分 29%」「30分~60分 57%」「60分以上 14%」という結果になっていて、すべての先生が「授業中に教えた」と回答したこともあり、教員は担当時間にあまり困りごとはなく実施してくださったようです。

事前の質問と座席表をもらっておく

子どもたちから事前に「がん患者さんに聞いてみたいこと」という質問をもらいます。これは、記名式でお願い しています。もらった質問を項目ごとに整理すると「がんの知識」「がんの症状」「がんの原因・発生」「がんの予防」「がんになった時の気持ち」「がんの治療」「がんになった後の生活」「サポート」におおよそ区分できます。

また当日の座席表を事前にもらっておき、質問の横にどこに座っているかを書き込んでおきます。

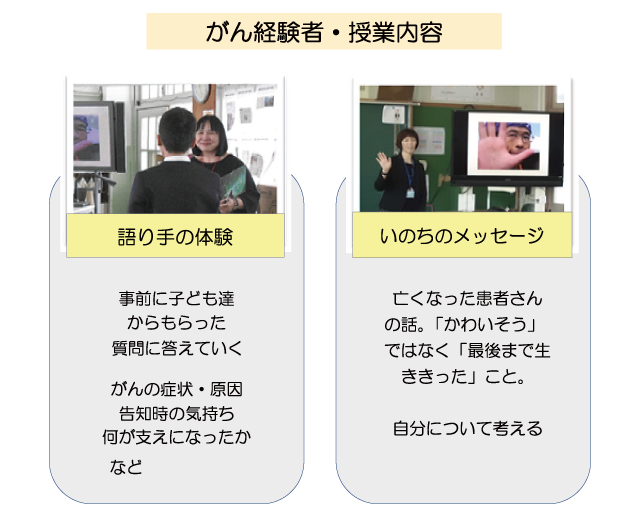

2時限目/がん体験者が担当

当団体のいのちの授業は、研修を修了したがん経験者が担当します。授業の指導案を作っていて、誰が担当してもこの流れに沿って授業を実施します。授業の前半は事前にもらって整理した質問に沿って、名前を呼びながら内容に答えていきます。体験者のがんになってからの気持ちの移ろいや、たくさんの人の支えがあって今があることなどの話を、子どもたちは真剣なまなざしで聴いています。

後半は「かみづるさんのいのちの授業」というパワーポイントで作成したスライドをテレビに映しながら、読み聞かせていきます。いのちの授 業に亡くなる直前まで携わり、がんと向き合いながらも自分らしく生ききった患者の生きざまに触れることは、子どもたちに生は永遠ではないことを意識させ、周囲への感謝の気持ち、自分自身のこれからの生き方について考えてもらうことができる と考えています。

事後アンケート・感想文をもらう

子どもたちの感想は「がんの知識のこと」「いのちのこと」について多く書かれています。(詳しくは後述します)

感想文のお返事を書く

上記のような子どもたちからもらった感想文に、ひとりひとりの名前を入れて手書きの返事を書いています。それを届けるところまでが「いのちの授業」だと考えています。

子ども達の背景と配慮事項など

「外部講師を用いたがん教育ガイドライン」について

平成 28 年 4月に文部科学省から「外部講師を用いたがん教育ガイドライン」が公表されました。外部講師には 「医療従事者、がん経験者」の立場が挙がっています。その中でもガイドラインには、「健康や命の大切さをねらいとした場合は、がん患者やがん経験者による指導も効果的と考えられる。」と書かれています。しかしながら、 「がん患者・経験者の体験談は貴重であるが、家族に経験者がいる場合などには強い印象を与える可能性があることに留意しなければならない。」「一方、児童生徒への印象が強すぎる恐れがあり、特に入念な準備等が必要である。」とも書かれています。また、実際の授業を計画するにあたっては、「児童生徒に対する教育指導に関しては専門家ではないので、事前に講師候補者に対し、学習指導上の留意点について共有する。また、これらの関係者との連携は重要であるが、授業計画の作成に当たっては、授業を企画する教員が主体となるよう留意すべきである。」とあり、学校現場と外部講師の連携を大切にと書かれています。

また「講師が伝えたい内容で一方的に構成したり、児童生徒が理解できない難解な言葉(専門用語)を用いたりするのではなく、対象となる児童生徒の興味・関心や理解力など、発育・発達段階を十分考慮した内容や指導を心掛ける。そのために、(1)分かりやすい例が学習効果を上げること、(2)怖さのみを強調するのではなく、『自他の健康と命の大切さを主体的に考えることができるようにすることが充実した人生につながる』という積極的なメッセージが含まれることなどを念頭に置くとよい」と書かれているように、授業に向かうまでには念入りな準備が必要となります。

いろんな子がいる学校現場

学校にはいろんな背景をもっている子ども達がいます。平成2 7年3月「がん教育の在り方に関する検討会」の報告によると 「がん教育で配慮が必要な事項について」は以下のようなものが挙げられています。『小児がんの当事者、小児がんの既往のある児童生徒。家族にがん患者がいる児童生徒や、家族をがんで亡くした児童生徒。クラスにがん患者や、がんの既往のある児童生徒がいる場合。生活習慣が主な原因とならないがんもあること(小児がん、肝がんなど)。特に、これらのがん患者が身近にいる場合。がんに限らず、重病・難病等にかかったことがある児童生徒等や、家族に該当患者がいたり家族を亡くしたりした児童生徒等がいる場合。』とあります。 この他にもひとり親世帯、発達に課題がある子ども達、いろんな理由で親と離れて過ごしている子たち、児童養護施設から通う子たち、身近な人が自死で亡くなっている子たち等もたくさんいます。

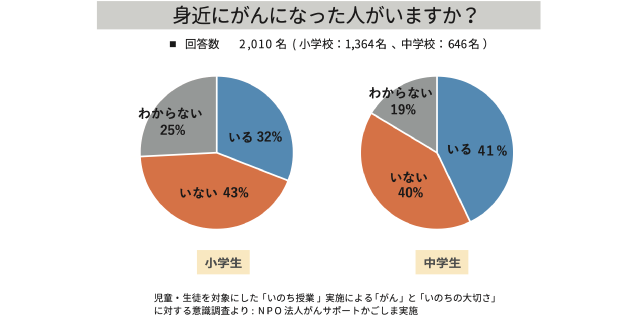

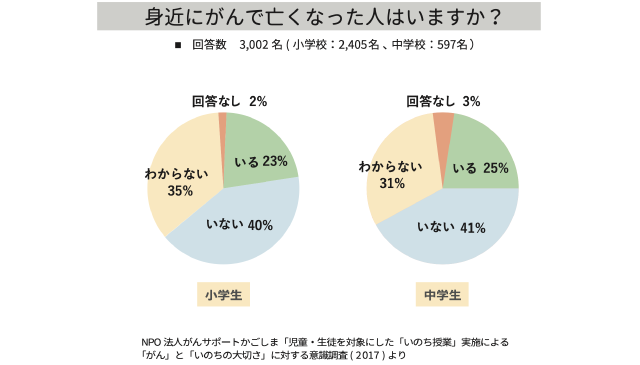

がんサポートかごしまのアンケート調査では、身近にがんになった児童生徒の割合は、小学生で32%、中学生で41%。身近な人をがんで亡くしている割合は、小学生で23%、中学生 で25%となっています。

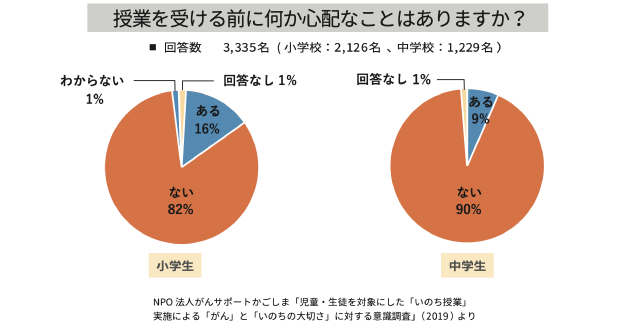

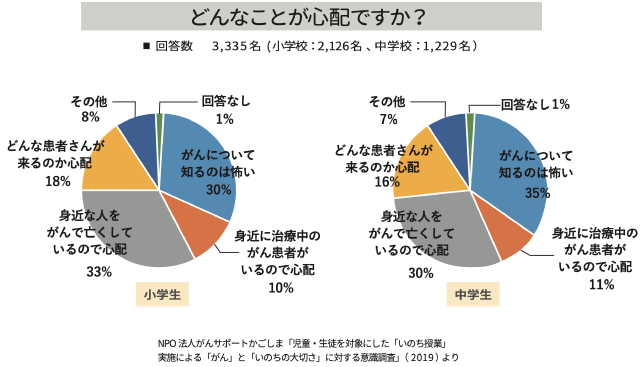

また、「授業を受ける前に何か心配なことがある」割合は、小学生で16%、中学生で9%となっており、そう答えた児童生徒が心配だと思っているのは、「がんについて知るのが怖い」「どんな患者さんが来るか心配」「身近 に治療中のがん患者がいるので心配」「身近な人をがんで亡くしているので心配」ということだと分かりました。(割合は図を参照)

語り手は全員がん経験者

外部講師の養成・研修について

がん教育において「外部講師」の存在感は他の「〇〇教育」の中でも、 大きなものになっているように感じます。現在、がんサポートかごしまには8名のがん経験者の語り手がいますが、来年度の小学校での全面実施を前に「いのちの授業」の依頼校数は増えてきているため、 配慮はしなくてはならない一方で、授業をする「語り手」を増やす必要があります。がん経験者は子どもの前で話したことがある人は少なく、がん患者だから誰でもすぐに授業ができるわけではありません。配慮事項を頭に入れなくてはいけないし、自身のがん体験の整理も必要となります。そのため、がんサポートかごしまは5年前から「いのちの授業・語り手講座」を開いています。年に1回ですが、2日間の講座を通して、「がん教育とは」「いのちの授業とは」「配慮すべき事項」「自身の体験を振り返り整理する」「皆の前で体験を語る模擬授業」などの内容を学んでもらっています。これからたくさんの外部講師が必要とされていくため、こういった養成するための研修実施は必須となっていくと思います。全国がん患者団体連合会は、「がん患者カレッジ~がん教育~」(当団体のプログラムを使用)を東京・大阪等で実施していますし、各都道府県でもこういった動きは多く出てきています。各地域の実情に合わせた研修はこれからも検討していくべきだと考えます。

これからのがん教育に望むこと

これからがん教育を始める予定の学校現場の皆さんや、外部講師の立場で関わるようになる皆さんにぜひお願い したいことは、やりやすい授業のために、配慮が必要な子どもだからと言って、大人が「受けなくていい」と誘 導しないでほしいこと、「今年はやめよう」と簡単に決めないでほしいことです。「受けたくない」という子たち に無理に受けさせるということではなく、どうか入念な準備と配慮をして、実施できないのかをまずはじっくり と検討していただきたいと思います。

これからどんどん広がっていく「がん教育」において、「がん患者への差別や偏見を生まないこと」にも気を付け ていただけたら嬉しいです。誰しもなり得る可能性のある病気になってきているからこそ、子どもたちが、がん に関する正しい知識をもち、正しく怖がることを知り、がん患者への理解をし、自他の命の大切さを学べるよう なあたたかい授業が全国各地で広がっていくことを願っています。

これからどんどん広がっていく「がん教育」において、「がん患者への差別や偏見を生まないこと」にも気を付け ていただけたら嬉しいです。誰しもなり得る可能性のある病気になってきているからこそ、子どもたちが、がん に関する正しい知識をもち、正しく怖がることを知り、がん患者への理解をし、自他の命の大切さを学べるよう なあたたかい授業が全国各地で広がっていくことを願っています。

子どもたちの感想の紹介(一部紹介)

【がんの知識のこと】

- この授業でがんのイメージがとても変わりました。がんは発症すると治らないと思っていたけれど、がんは治ると聞いてとてもびっくりしました。がんになるのはお年寄りだけでなく若い⼈、⼦どもでもなることにびっくりしました。

- 今までのがんのイメージはずっと入院するのかと思っていたけど治療しながら普通の生活ができるのだなと思いました。

【いのちのこと】

- 今日は命のバトンをもらいました。これからは命を無駄にしないように一生懸命頑張っていきたいと思います。

- 私は「いのちの授業」で命は大切にしないといけないなと思いました。私も死にたいと思ったことがあります。でも生きたくても生きられない人がいて、もし自分がそんなときに自殺とか聞いたら命がもったいないと思うなと思いました。

- 私は、この「いのちの授業」をうけて学んだことが3つあります。1つ目は「命を大切にする」、2つ目は「周りの支えてくれる人たちを大切にする」、3つ目は「自分を大切にする」です。

三好 綾

NPO 法人 がんサポートかごしま 理事長

【学歴・職歴】

- 1997年3月/国立長崎大学 教育学部中学校養成課程国語専攻卒業

- 2004年4月/NPO法人ピンクリボンかごしま事務局長

- 2007年12月/NPO法人がんサポートかごしま理事長

- 2015年5月/一般社団法人全国がん患者団体連合会・理事/事務局長

- 第2期厚労省「がん対策推進協議会」委員

- 鹿児島県「がん対策推進協議会」委員

- 元厚生労働省「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」

「がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するWG」委員 - 厚生労働省

「がん総合相談研修に携わる者に対する研修プログラム策定事業」

「厚生労働省委託事業がん総合相談に携わる者に対する研修事業」

評価委員 - 鹿児島大学病院 監査委員会・臨床研究倫理委員会・臨床研究審査委員会委員

- 相良病院 倫理委員会委員

【付記:所属】

2002年、27歳時に乳がん告知を受け乳房全摘手術をし、乳がん患者会やピンクリボン活動を経て、がん患者さんとご家族のサポートをする現職に就き、全部位を対象とした「がん患者サロン」の運営や、医学教育、小中学校を対象とした「いのちの授業」、遺族会、若者がん患者会等の運営に携わる。2015年5月には、全国組織である「全国がん患者団体連合会」の理事・事務局長に就く。「いのちの授業について」2010年から鹿児島県を中心に小中学校を対象としたがん患者が伝える「いのちの授業」を展開。毎年「語り手講座」も実施し養成にも関わっている。

【がん教育における活動履歴】

- 2010年~がん経験者が語る「いのちの授業」スタート

- 2010年~「いのちの授業」鹿児島県を中心に実施。

(2018年度は95校、語り手8名で実施) - 2014年~独自に開発したプログラム「語り手講座」を実施

(2018年に5回目の実施) - 鹿児島県モデ事業において授業を担当

- 2016年~全国がん患者団体連合会と共催で毎年「がん患者カレッジ~がん教育~」実施

- 2018年~鹿児島県モデル事業において授業を担当。その他以下の都道府県で「がん教育・いのちの授業」に関する講演担当。(北海道、福島県、長野県、東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、福井県、兵庫県、奈良県、島根県、鳥取県、徳島県、福岡県、大分県、佐賀県、鹿児島県)

コメント